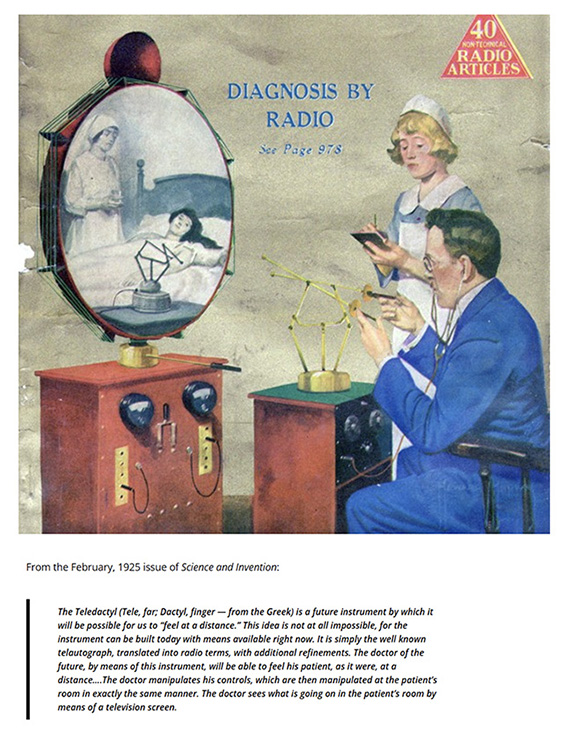

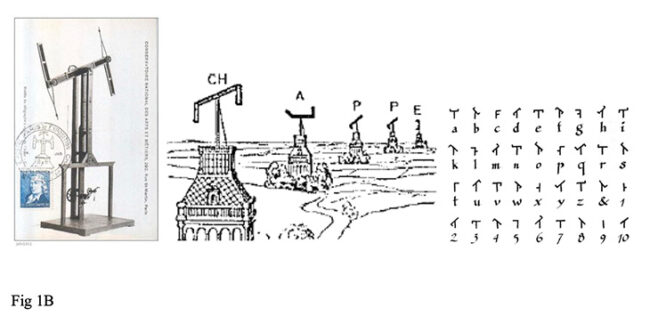

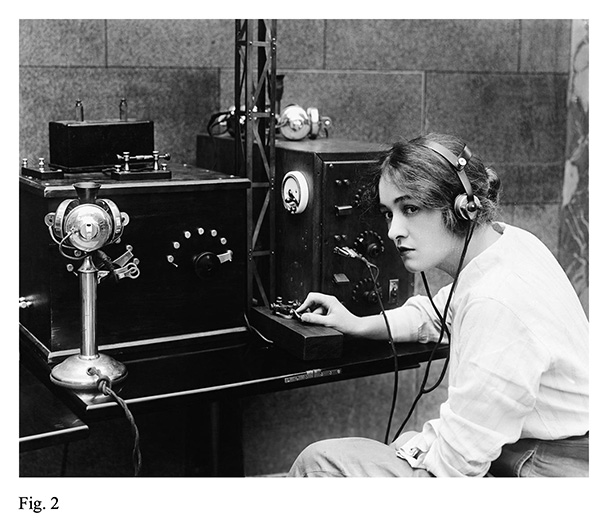

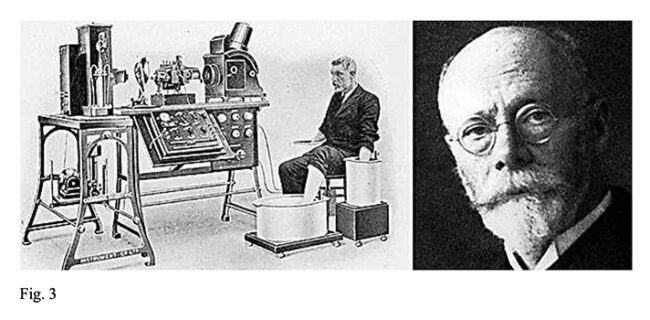

La telemedicina, disciplina conosciuta con questo nome solo negli anni più recenti, ha una storia che di fatto ha sempre seguito il progresso e l’espansione delle tecnologie della comunicazione. Anche se non ci sono dati certi, la trasmissione di informazioni sanitarie (esempio durante la peste o la guerra) è possibile sia iniziata qualche secolo fa con l’uso della telegrafia ottica (esempi sono l’eliografo, il telegrafo di Chappe ecc (Figura 1A-B). Fonti più affidabili permettono di ricondurre le origini della telemedicina con l’avvento del telegrafo elettrico (Figura 2), nel XIX e inizi del XX secolo, periodo in cui si avviò la trasmissione di informazioni mediche come, ad esempio, i rapporti sulle epidemie. Le prime comunicazioni e i primi “consulti” a distanza con i pazienti furono però possibili solo con l’avvento del telefono, brevettato nel 1876 dallo statunitense Alexander Graham Bell. Dopo un esame delle fonti, si può affermare che la prima applicazione clinica della telemedicina si è avuta in cardiologia e non in radiologia come era stato dichiarato; questa risale al 1905 ad opera dell’olandese Willem Einthoven (padre dell’elettrocardiogramma e premio Nobel per la medicina), che usò un telefono per la trasmissione a distanza di un elettrocardiogramma (Figura 3). Negli anni ‘20, ‘30 e ‘40 iniziarono le comunicazioni e le consultazioni radiofoniche da centri medici con sede in diversi paesi, ad esempio Norvegia e Francia, a favore di pazienti che si trovavano a bordo di navi in mare o in comunità isolate. Il contributo italiano lo troviamo nel 1934 con la nascita del CIRM, Centro Internazionale Radio-Medico.

La telemedicina e la telecardiologia hanno delle radici lontane e una storia affascinante. Grazie allo sviluppo delle tecnologie informatiche e della comunicazione, in particolare negli ultimi decenni, sono entrate prepotentemente nel nostro quotidiano diventando protagoniste della “rivoluzione digitale” del sistema sanitario con innumerevoli applicazioni in ambito di diagnosi e di erogazione delle cure

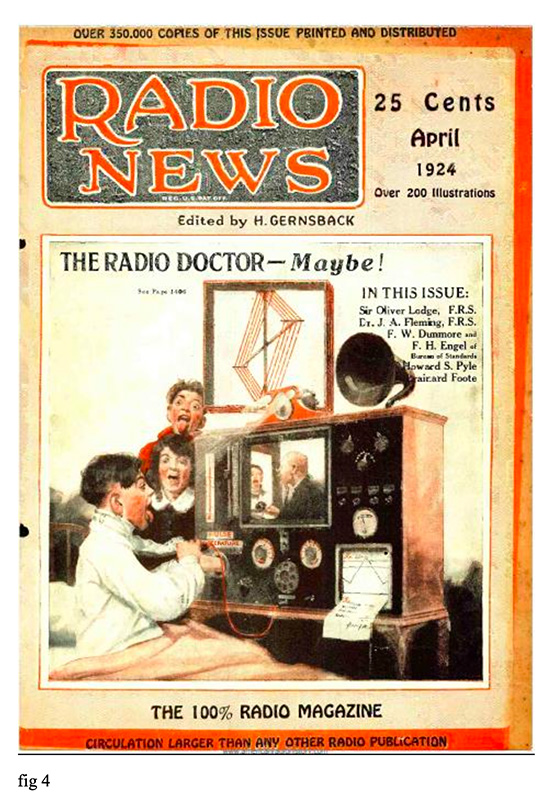

Le esperienze di “radiomedicina” dell’epoca vennero descritte nella stampa come rivoluzionarie facendo presagire l’espansione e gli sviluppi futuri di queste tecnologie (Figure 4-5). Nel 1950, Gershon-Cohen con il suo articolo intitolato “Telognosis”, sintesi di teleo, roentgen e diagnosi, riportava la diagnosi radiologica ottenuta da facsimili di raggi X originali trasmessi via radio o con cavi telefonici. La trasmissione di immagini radiografiche iniziò quindi nei primi anni ‘50 negli Stati Uniti, seguita poco dopo da sperimentazioni simili in Canada. È negli anni ‘50 e ‘60 tuttavia che ci furono i progressi maggiori; in vari paesi infatti si inviarono dati medici, tracciati elettrocardiografici ed elettroencefalografici e si iniziarono consulti a distanza fra Ospedali e centri specializzati (Stati Uniti, Australia, Canada, Paesi Scandinavi).

Negli anni ‘60, ci furono ulteriori passi avanti con i programmi spaziali sviluppati dalla NASA, per monitorare i parametri vitali degli astronauti e gli effetti dell’assenza di gravità. Successivamente furono possibili anche diagnosi e indicazioni di trattamento per problematiche mediche che potevano comparire durante i voli spaziali. La NASA sponsorizzò anche altri progetti con i servizi sanitari indiani. Un esempio è lo STARPAHC, Space Technology Applied to Rural Papago Advanced Health Care, rivolto alla popolazione di Papago nell’Arizona meridionale che non aveva accesso all’assistenza medico-sanitaria. Gli anni ‘70 e ‘80 videro l’applicazione della telematica nell’ambito dei servizi sanitari, fenomeno che contribuì notevolmente all’evoluzione “digitale” della medicina con obiettivi importanti: il miglioramento della qualità, dell’accessibilità e dell’efficienza dei servizi erogati, come pure la possibilità di contenimento dei costi. È sempre in questi anni (1971-75) che Thomas Bird, neurologo dell’università di Washinton, coniò il termine specifico di “telemedicina” allo scopo di descrivere la pratica medica per mezzo di sistemi di comunicazione interattivi senza il confronto fisico medico-paziente.

Con il contributo successivo di Bashshur, dell’Università del Michigan (1975) si definirono i requisiti ritenuti necessari per poter parlare di telemedicina, ovvero: 1. separazione geografica tra i due attori; 2) uso della tecnologia in sostituzione dell’interazione “faccia a faccia”; 3) presenza di un operatore sanitario da una parte e di un paziente dall’altra ed eventuale altro staff necessario all’organizzazione e all’espletamento dell’attività; 4) un’organizzazione disponibile per lo sviluppo e manutenzione del sistema; 5) l’uso di protocolli clinici per trattare al meglio il paziente; 6) normative standardizzate di comportamenti e di utilizzo. Sempre negli Stati Uniti Bennet nel suo Telehealth Handbook (1978) dedicato alla “rural health care” definiva la telemedicina e la telesalute come: “sistemi che supportano il processo di assistenza sanitaria fornendo i mezzi per uno scambio di informazioni più efficace ed efficiente”. In Europa invece uno dei principali documenti prodotti negli anni successivi fu il progetto “Advanced Informatics in Medicine”.

Da queste fonti appare chiaro come circa mezzo secolo fa la telemedicina era già vista come una grande risorsa e una possibile risposta ai problemi che iniziava a manifestare la medicina tradizionale. Tuttavia è con gli anni Novanta e l’avvio dell’era digitale che si assiste a una trasformazione radicale della telemedicina, grazie ai veloci progressi tecnologici e alla diffusione di internet e degli strumenti informatici a costi ridotti. Alcuni esempi sono le trasmissioni di immagini mediche ad alta risoluzione, la consultazione real time tra medici e pazienti ecc. Più di recente, abbiamo assistito a una crescita e una diffusione della telemedicina per merito (probabilmente l’unico) della pandemia da Covid-19. Ciò ha permesso l’accesso ai servizi medico-sanitari evitando i contatti e quindi i rischi di contagio tra le persone. Nel nostro Paese la telemedicina ha fatto il suo ingresso ufficiale nel dicembre 2020 con la firma del Ministero della Salute delle linee guida alla Conferenza Stato-Regioni. Oggi la telemedicina e la telecardiologia in particolare sono discipline mature che stanno guadagnando sempre più spazio nel nostro SSN mirando ad una posizione centrale negli scenari della sanità del futuro; il PNRR per il 2024 ha riconosciuto questi strumenti strategici per il rinnovo dell’intero Sistema Sanitario, puntando a un uso sempre più esteso e consapevole delle tecnologie digitali al fine di garantire cure di qualità e accessibili a tutti i cittadini. In questo breve escursus storico la telemedicina appare quindi come una disciplina che ha delle radici remote e la sua storia è stata costruita grazie al contribuito di molti autori e scienziati visionari.

La ricerca e le applicazioni in questo ambito rappresentano un inevitabile “work in progress” poiché questa disciplina continua ad evolversi e ad adattarsi per essere all’altezza dei bisogni e delle sfide dei sistemi sanitari di tutto il mondo.♥