La diagnosi di CA rimane complessa e spesso tardiva, infatti se da un lato i pazienti tendono a mascherare l’assunzione di ingenti quantità di alcol, dall’altra i sintomi cardiaci vengono spesso mal interpretati come associati a cirrosi epatica avanzata

La cronicità cardiovascolare è una sfida in crescita che richiede gestione continuativa e approccio multidisciplinare, all’interno della quale la cardiomiopatia alcolica si configura come una forma specifica e potenzialmente reversibile di cardiomiopatia dilatativa legata all’abuso cronico di alcol

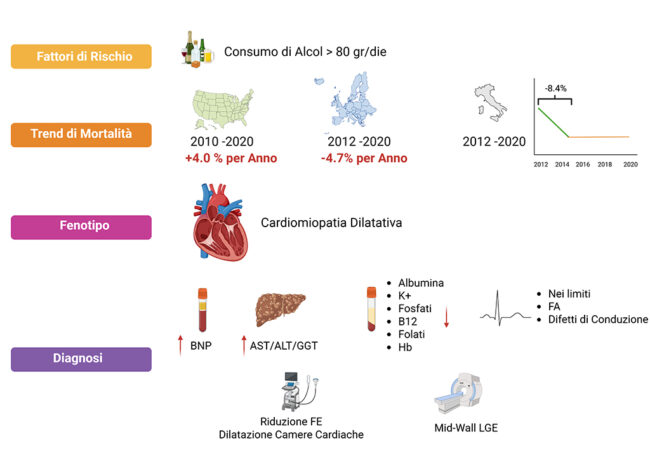

La cardiomiopatia alcolica (CA) è una forma di cardiomiopatia dilatativa (DCM) secondaria all’assunzione cronica e prolungata di alcol in quantità eccessive(1). Essa rappresenta una condizione spesso sottodiagnosticata, ma entro certi limiti potenzialmente reversibile, soprattutto in caso di diagnosi precoce e nei pazienti che riescono ad ottenere e mantenere l’astinenza nel tempo(2). Attualmente si ritiene che la dose media di alcol necessaria a sviluppare una CA sia superiore agli 80 grammi al giorno per oltre 5 anni(3). Attraverso una combinazione di effetti tossici diretti a livello miocardico, aumento dello stress ossidativo, induzione di una disfunzione mitocondriale, l’etanolo ed i suoi metaboliti portano a morte il cardiomiocita(2, 3). L’effetto cardiotossico dell’etanolo diventa sinergico nei soggetti fumatori, con ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale, o broncopneumopatia cronica ostruttiva o epatopatie alcol-correlate(2, 3).

Trend di mortalità nella cardiomiopatia alcolica

Una recente analisi della mortalità relativa alla CA in Europa, promossa dall’Area Cronicità Cardiologica dell’ANMCO ha evidenziato come questa si sia ridotta dal 2012 al 2020 di circa il 25%. Nello specifico, in tale periodo, la CA è stata riportata come la causa principale di morte in 504.096 soggetti (387.387 uomini e 116.709 donne), corrispondenti ad un tasso di 634,5 decessi per 100.000 abitanti(3). In particolare, gli uomini hanno registrato una maggiore mortalità attribuibile all’AC durante l’intero periodo di osservazione con una riduzione minore tasso di mortalità rispetto alle donne. Inoltre, veniva evidenziato come la mortalità attribuibile alla CA aumentasse con l’età, mostrando due picchi di incidenza, rispettivamente tra i 50 e 59 anni ed oltre i 70 anni(3).

Le nazioni dell’Europa orientale mostravano tassi di mortalità relativi alla CA da quattro a sei volte superiori rispetto a quelli registrati nelle altre regioni europee. Una analisi complementare, volta ad esplorare il consumo di alcol annuo nel medesimo periodo confermava una riduzione del consumo pro-capite di circa l’8.3% dal 2012 al 2020 (da 10.8 litri nel 2012 a 9,9 litri nel 2020)(3). Tale riduzione era determinata principalmente da un ridotto consumo di alcolici negli uomini mentre il sesso femminile mostrava un consumo di alcol annuo stazionario.

Per quanto riguarda l’Italia, la mortalità associata a CA mostrava una diminuzione di circa l’8.4% dal 2012 al 2014 per poi diventare stabile dal 2014 al 2020(3). Al contrario, un’ulteriore analisi condotta sulla popolazione statunitense ha evidenziato come la mortalità per CA tra il 2010 ed il 2020 fosse pari a 25,4 decessi per 100.000 abitanti con un incremento di circa il 4% annuo specialmente negli uomini, senza differenze tra zone urbane e rurali(4). Al contempo, si evidenziava un aumento del al contempo, si evidenziava un aumento del consumo medio di alcol annuo, specialmente nella popolazione di sesso maschile(4).

La diagnosi di Cardiomiopatia Alcolica: una sfida per il Cardiologo

La diagnosi di CA rimane complessa e spesso tardiva(5). Infatti, se da un lato i pazienti tendono a mascherare l’assunzione di ingenti quantità di alcol, dall’altra i sintomi cardiaci vengono spesso mal interpretati come associati a cirrosi epatica avanzata. Le indagini ematochimiche evidenziano generalmente un aumento del peptide natriuretico di tipo B, un aumento degli enzimi di citonecrosi epatica, un’anemia macrocitica associata a carenza di vitamina B12 e folati, ipertrigliceridemia, ipoalbuminemia ed alterazioni dell’omeostasi elettrolitica con ipomagnesemia, ipokaliemia ed ipofosfatemia(2, 3). All’elettrocardiogramma sono spesso presenti alterazioni della conduzione intraventricolare o fibrillazione atriale, seppur non specifiche. Tuttavia, il fenotipo della CA non è molto diverso da quello della tradizionale cardiomiopatia dilatativa idiopatica (CMDi). Tuttavia, la CA si associa a delle caratteristiche peculiari che dovrebbero portare il cardiologo al sospetto della stessa. Tra queste spiccano valori di frazione di eiezione (FE) del ventricolo sinistro maggiormente ridotti associati a volumi telediastolici e telesistolici generalmente maggiori rispetto a quelli associati ad una CMDi(2, 3). Inoltre, la distribuzione del late gadolinium enhancement (LGE) alla risonanza magnetica cardiaca tende ad avere più spesso una localizzazione mid-wall e settale rispetto ai pazienti con CMDi, i quali frequentemente presentano una maggiore distribuzione di LGE a livello della parete laterale del ventricolo sinistro(2, 3).

Nonostante le tendenze incoraggianti di riduzione della mortalità attribuibile alla CA in Europa, le strategie di prevenzione primaria e secondaria restano fondamentali per consolidare ed ampliare questi risultati

Prognosi: l’impatto decisivo dell’astinenza

L’evoluzione clinica della CA è strettamente correlata all’astinenza alcolica(6). Infatti, i pazienti con CA che continuano a consumare alcol presentano una prognosi significativamente peggiore rispetto a quelli con iDCM. Diversi studi clinici hanno evidenziato come una riduzione ad un consumo moderato di alcol (<80 g/giorno) fosse associata a una prognosi favorevole. Inoltre, una ripresa della FE del ventricolo sinistro è stata riportata in circa il 40% dei pazienti che ottengono l’astinenza o una significativa riduzione del consumo di alcol(3). Tuttavia, un 5% dei pazienti con CA va incontro a morte cardiaca improvvisa, specialmente in presenza di concomitante blocco di branca sinistro(2).

La gestione della CA richiede un approccio integrato che combini una terapia anti-scompenso avanzata ottimale o con interventi mirati alla cessazione dell’alcol, al fine di rallentare la progressione della malattia e migliorare la prognosi a lungo termine

Terapia della Cardiomiopatia Alcolica

Sebbene l’astinenza completa dall’alcol rimanga l’obiettivo primario e la misura più efficace per migliorare la funzione ventricolare e la sopravvivenza di questi pazienti, modifiche dello stile di vita, come l’adozione di una dieta mediterranea a basso contenuto di sodio e lo svolgimento di regolare attività fisica, compatibilmente con la classe funzionale di scompenso cardiaco del paziente, rappresentano componenti fondamentali del trattamento. La gestione cardiologica dovrebbe seguire le linee guida per lo scompenso cardiaco a frazione di eiezione ridotta, includendo l’utilizzo di beta-bloccanti, ACE-inibitori/Sartani o inibitore del recettore dell’angiotensina e della neprilisina (ARNI), antagonisti dei recettori dei mineralcorticoidi, inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2i) e diuretici secondo necessità. Considerato l’elevato rischio aritmico e il conseguente rischio di morte cardiaca improvvisa in questi pazienti, deve essere attentamente valutata l’indicazione all’impianto di defibrillatori (ICD) o alla terapia di resincronizzazione cardiaca, secondo i criteri previsti per la cardiomiopatia dilatativa non ischemica. Farmaci come disulfiram, naltrexone e acamprosato possono rappresentare un utile supporto farmacologico per il mantenimento dell’astinenza dall’alcol(2, 3).

La cardiomiopatia alcolica (CA) è una forma di cardiomiopatia dilatativa legata all’abuso cronico di alcol, spesso sottodiagnosticata. Nonostante i danni miocardici permanenti, la CA è reversibile in alcuni casi con diagnosi precoce e astinenza. La riduzione del consumo di alcol in Europa ha contribuito a diminuire la mortalità, ma l’approccio multidisciplinare è fondamentale per migliorare la prognosi a lungo termine.

Presente e Futuro

Nonostante le tendenze incoraggianti di riduzione della mortalità attribuibile alla CA in Europa, le strategie di prevenzione primaria e secondaria restano fondamentali per consolidare ed ampliare questi risultati. L’implementazione di iniziative di sanità pubblica, anche attraverso associazioni mediche, le quali promuovano il consumo responsabile di alcol, lo screening precoce degli individui a rischio e programmi di trattamento facilmente accessibili potranno avere un impatto positivo sia sulla salute individuale che su quella pubblica, contribuendo a ridurre il danno cardiaco a lungo termine. Allo stesso tempo, è necessario un approccio multidisciplinare per la diagnosi precoce e trattamento della patologia, ubiquitariamente diffuso sul territorio nazionale al fine di prevenire la CA e ridurre la mortalità ad essa associata, soprattutto nelle regioni a più alto rischio.

Conclusioni

La cronicità cardiovascolare rappresenta una crescente sfida per i cardiologi, caratterizzata da condizioni a lungo termine che richiedono gestione continuativa, monitoraggio e interventi multidisciplinari. In questo contesto, la CA si inserisce come una forma specifica di cardiomiopatia dilatativa, potenzialmente reversibile entro certi limiti, secondaria all’abuso cronico di alcol. Sebbene la CA rimanga spesso sottodiagnosticata e progredisca inesorabilmente nel tempo, determinando una compromissione persistente della funzione ventricolare, elevato rischio aritmico e peggioramento della qualità di vita. La gestione della CA richiede un approccio integrato che combini una terapia anti-scompenso avanzata ottimale o con interventi mirati alla cessazione dell’alcol, al fine di rallentare la progressione della malattia e migliorare la prognosi a lungo termine.♥

Bibliografia

- Domínguez F, Adler E, García-Pavía P. Alcoholic cardiomyopathy: an update. Eur Heart J 2024;45:2294-2305.

- Mirijello A, Tarli C, Vassallo GA, Sestito L, Antonelli M, d’Angelo C, Ferrulli A, De Cosmo S, Gasbarrini A, Addolorato G. Alcoholic cardiomyopathy: What is known and what is not known. Eur J Intern Med 2017;43:1-5.

- Zuin M, Domínguez F, Dalla Valle C, Maloberti A, De Rosa C, Mojoli M, Rizzo M, Ciccirillo F, Madrid A, Bilato C, Riccio C, Grimaldi M, Colivicchi F, De Luca L, Navazio A, Oliva F, Temporelli PL. Alcoholic Cardiomyopathy-Attributed Mortality in Europe, 2012-2020. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes 2025:qcaf036. doi: 10.1093/ehjqcco/qcaf036. Epub ahead of print.

- Zuin M, Jering K, McGonagle B, Sato A, Bilato C, Piazza G. Alcoholic Cardiomyopathy-Attributed Mortality in the United States, 2010 to 2020. JACC Heart Fail 2025;13:102486.

- Piano MR. Alcoholic cardiomyopathy: incidence, clinical characteristics, and pathophysiology. Chest 2002;121:1638-50.

- Thomes PG, Rasineni K, Saraswathi V, Kharbanda KK, Clemens DL, Sweeney SA, Kubik JL, Donohue TM Jr, Casey CA. Natural Recovery by the Liver and Other Organs after Chronic Alcohol Use. Alcohol Res 2021;41:05.