Dalle Linee Guida alla pratica clinica: equilibrio tra beneficio cardiovascolare e rischio iatrogeno

Ipertensione senile: ottimizzazione della terapia nel paziente anziano e fragile

La prevalenza dell’ipertensione arteriosa è in costante aumento in tutto il mondo, principalmente a causa dell’invecchiamento della popolazione, in particolare dell’aumento della popolazione di età superiore agli 80 anni, che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi 40 anni. I dati osservazionali dello Studio Framingham suggeriscono che il rischio di sviluppare ipertensione arteriosa sistemica nel corso della vita è superiore al 90% per un individuo di età compresa tra 55 e 65 anni. Pertanto, l’ipertensione arteriosa rappresenta la patologia cronica più diffusa tra gli anziani, con un’incidenza che supera il 60-70% negli over 65 e cresce ulteriormente con l’avanzare dell’età.

L’invecchiamento è associato ad arteriosclerosi, incremento della rigidità arteriosa, incremento del cortocircuito sistolico/diastolico e maggiore rallentamento della clearance renale. L’aumento cronico della pressione arteriosa rappresenta un importante fattore di rischio non solo per la morbilità e la mortalità cardiovascolare, ma anche per il declino cognitivo e la perdita di autonomia in età avanzata. Di conseguenza gli ultimi decenni hanno visto un interesse sempre maggiore nei confronti del trattamento farmacologico dell’ipertensione arteriosa, che ha portato all’organizzazione di numerosi studi di intervento sui pazienti ipertesi. Le ultime Linee Guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) per la gestione della pressione arteriosa elevata e dell’ipertensione del 2024 chiariscono in modo inequivocabile che l’età cronologica non deve essere un limite al trattamento, purché ben tollerato. Tuttavia, proprio perché l’anziano è un paziente eterogeneo, tra “healthy agers” e individui fragili o con molte comorbidità, la terapia va personalizzata in modo che sia efficace ma sicura.

La prima novità introdotta dalle ultime Linee Guida è la raccomandazione che prevede il conseguimento di valori target di pressione arteriosa sistolica compresi tra 120-129 mmHg nei soggetti adulti in trattamento antipertensivo. Tale raccomandazione, tuttavia, è subordinata ad alcune importanti condizioni, quali: il trattamento mirato a questo target pressorio sia ben tollerato dal paziente; nei soggetti con ipotensione ortostatica sintomatica, di età ≥85 anni, o con fragilità moderata-severa o una ridotta aspettativa di vita venga preso in considerazione un target pressorio meno stringente; il conseguimento dei valori target di PA sistolica 120-129 mmHg sia confermato mediante misurazione della PA al di fuori dell’ambiente medico.

In quei pazienti in cui non sia possibile conseguire un target di PA sistolica 120-129 mmHg perché intolleranti al trattamento o affetti da condizioni che richiedono un target pressorio meno stringente si raccomanda di mirare ai valori più bassi di pressione ragionevolmente conseguibili. Si ribadisce l’importanza di effettuare le misure in studio medico che devono essere multiple e standardizzate, ma le Linee Guida esortano ad integrare mediante il monitoraggio delle 24 ore e mediante le misurazioni domiciliari, utili soprattutto in presenza di variabilità pressoria o per escludere pseudo-ipertensione.Negli over 65 un altro aspetto fondamentale è verificare la presenza di ipotensione ortostatica che spesso può sfuggire alla diagnosi, in assenza di sintomi evidenti; sono dunque essenziali controlli in clinostatismo ed in ortostatismo dopo che il paziente sia stato seduto o sdraiato per almeno 5 minuti misurando la pressione a 1 e 3 minuti dopo l’assunzione della posizione eretta.

Come trattamento di prima scelta dell’ipotensione ortostatica si raccomanda di adottare un approccio non farmacologico. In questi pazienti si raccomanda anche di passare dall’impiego di farmaci che inducono un aggravamento dell’ipotensione ortostatica ad una terapia antipertensiva alternativa, evitando di limitarsi semplicemente a ridurre l’intensità del trattamento. Indipendentemente dall’età, una sana dieta, un esercizio moderato, moderazione di sale e alcool, astensione dal fumo, controllo del peso corporeo restano fondamentali. Questo approccio, insieme al sostegno sociale, migliora l’effetto dei farmaci e la qualità generale della vita dell’anziano. Il tema della fragilità è centrale. Anche se il principale determinante della fragilità è l’età, occorre distinguere l’età cronologica da quella biologica, vale a dire che un paziente anziano può essere in forma e robusto, mentre un paziente giovane multi morbido può essere fragile.

Nei pazienti anziani l’impiego di più farmaci può avere degli effetti meno prevedibili sulla pressione arteriosa, in conseguenza della maggiore competizione dei meccanismi sottostanti responsabili della loro degradazione ed eliminazione e perché la capacità del sistema baro-chemoriflesso di mantenere valori pressori stabili sotto trattamento può diminuire con l’invecchiamento. Pertanto le conseguenze indesiderate correlate alla riduzione dei valori pressori (ipotensione, sincope, cadute) possono rivelarsi pericolose soprattutto per gli anziani fragili. Trial come HYVET e SPRINT hanno mostrato che i pazienti moderatamente fragili traggono beneficio dall’abbassamento pressorio, ma nei fragilissimi i rischi possono superare i vantaggi.

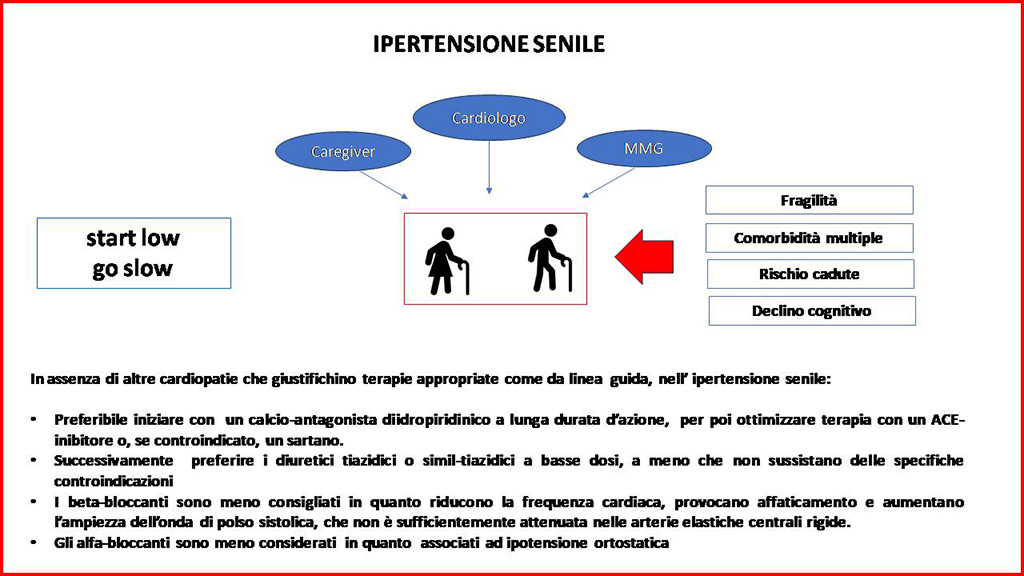

Alla luce di tutte queste considerazioni, negli over 80 o nei pazienti molto fragili, si adotta la strategia “start low, go slow”. Nella maggior parte dei casi non è consigliabile iniziare con la terapia di combinazione, a meno del riscontro di una pressione molto elevata. Il trattamento può essere iniziato con un calcio-antagonista diidropiridinico a lunga durata d’azione, poi per conseguire il controllo pressorio può essere utilizzato anche un ACE-inibitore o, se controindicato, un sartano. Successivamente sono da preferire i diuretici tiazidici o simil-tiazidici a basse dosi, a meno che non sussistano delle specifiche controindicazioni come gotta, ipotensione ortostatica o disturbi della minzione. I beta-bloccanti sono meno consigliabili in quanto riducono la frequenza cardiaca, provocano affaticamento e aumentano l’ampiezza dell’onda di polso sistolica, che non è sufficientemente attenuata nelle arterie elastiche centrali rigide. I beta-bloccanti vasodilatatori ed i vasodilatatori diretti sono associati ad un aumentato rischio di ipotensione ortostatica.

Anche gli alfa-bloccanti sono considerati meno desiderabili, in quanto sembrano associarsi ad un aumentato rischio di ipotensione ortostatica e di cadute nei pazienti molto anziani. In conclusione, le Linee Guida ESC 2024 rappresentano una svolta verso una gestione più intensiva ma equilibrata dell’ipertensione nell’anziano. Si promuove un inizio tempestivo in tutti i pazienti, anche dopo gli 80 anni, se ben tollerato, dei target pressori personalizzati in base a età funzionale e fragilità, attenzione a stile di vita, misurazioni accurate e monitoraggio domiciliare, un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona. In sintesi, si tratta di trattare meglio, non solo trattare. La gestione ottimale richiede un team (geriatra, cardiologo, infermiere, farmacista), coinvolgendo il paziente in una shared decision-making, e valutando aspetti come l’aderenza, cognitive status, supporto familiare, fall risk e polifarmacia.La sfida è applicare queste Linee Guida nella realtà di pazienti complessi, riconoscendone la diversità e adattando il percorso terapeutico a cura, sicurezza e dignità dell’anziano. Rimangono chiaramente invariati i capisaldi terapeutici nei vari quadri clinici come da linea guida, in linea con le caratteristiche cliniche del paziente, con le sue comorbilità e con l’eventuale fragilità. ♥